Milano. Televisione, giornali, cartacei e online, blog vari, Facebook, Twitter, Instagram eccetera ci inondano di immagini di spesso improbabili capi di vestiario che ben pochi di noi mai indosseranno. La cosa, quindi, sembra non riguardarci.

Eppure non è proprio così, perché da quelle sfilate vengono fuori le nuove tendenze della moda: pantalone più stretto, più largo, più lungo, più corto; tessuto più sobrio, più allegro, più bianco, più rosa, no, più nero. E queste tendenze, decise da una manciata di persone, ricadono istantaneamente nella “fast fashion”, cioè in quel settore dell’industria dell’abbigliamento che produce collezioni ispirate all’alta moda ma messe in vendita a prezzi contenuti e rinnovate in tempi brevissimi. E lì ci siamo noi. Noi che guardiamo le vetrine di Zara o di H&M, e finiamo per entrare e comprare il pantalone più lungo, più corto, più largo, più stretto, a seconda del verbo impartito a Milano (o a Parigi o a New York). E non possiamo che farlo, perché ormai siamo gli ultimi a non avere il pantalone più stretto, più largo, più lungo, più corto. O siamo i primi a volerlo. E poi è anche a buon mercato.

Dal 2000 al 2015 il numero di capi di vestiario venduti all’anno nel mondo si è raddoppiato, passando da circa 50 a 100 miliardi, per l’effetto combinato della espansione della classe media nei paesi in via di sviluppo e della pressione della pubblicità che induce a cambiare guardaroba continuamente (per esempio, nel 2017 Zara offriva 20 nuove collezioni all’anno, e 16 ne offriva H&M); raddoppio negli ultimi anni facilitato e accelerato dall’e-commerce. I grandi numeri di solito dicono poco, se quindi teniamo conto della popolazione mondiale nel 2015, 100 miliardi di capi venduti significano circa 20 capi a persona, tenendo conto di quanti sono sotto o attorno alla soglia di povertà e quindi certamente non possono essere messi nel conto.

A causa dell’impatto della moda, ovvero della “obsolescenza psicologica” dei capi di vestiario, il numero medio di volte in cui un capo viene indossato prima che cessi di essere usato è diminuito del 36% rispetto a 15 anni fa e si stima che, in media, più della metà dei capi acquistati finisca fra i rifiuti entro un anno.

E che c’è di male; qual è il problema? Il problema è l’impatto ambientale, e non solo. La produzione di 1 kg di tessuto, in media, causa l’emissione di 23 kg di gas di serra, principalmente dovuti alle fibre artificiali (la materia prima usata per produzione mondiale dei tessuti è composta per il 63% da plastiche, per il 26% da cotone e per l’11% da altro materiale)

Nel 2015 la produzione di tessuti ha comportato emissioni equivalenti a 1,2 miliardi di tonnellate di CO2 , superiori a quelle di tutti i voli internazionali e del traffico marittimo messi insieme o pari a quasi tre volte le emissioni di tutto il parco automobilistico europeo nel 2016.

Limitare le emissioni attraverso il riciclo non è in atto una opzione praticata: meno dell’1% dei materiali che compongono un tessuto viene riciclato per farne vestiario; una delle ragioni di un valore così basso dipende dal fatto che oggi, per farli costar poco e guadagnarci molto, quasi tutti i capi di abbigliamento sono fatti di un mix di materiali, e ciò rende il riciclaggio difficile, perché difficile è la separazione.

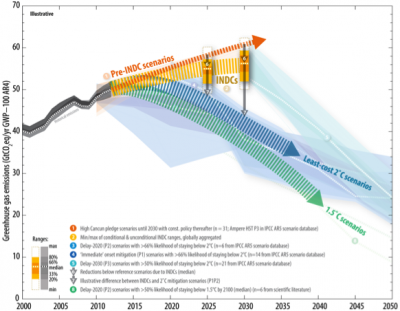

Tutto ciò significa che, se continuasse la tendenza attuale, il settore dell’abbigliamento finirebbe per usare oltre un quarto dell’intero budget di gas climalteranti che possiamo permetterci di emettere se vogliamo contenere il riscaldamento globale entro i due gradi nel 2050. Oppure, ponendola in un altro modo, se l’80% degli abitanti dei paesi emergenti dovessero comprare, cambiare e buttare fra i rifiuti i capi di vestiario con la stessa frequenza con cui si fa nei paesi sviluppati, le emissioni di gas climalteranti dovute al settore dell’abbigliamento nel 2025 (fra sei anni soltanto!!!) aumenterebbero del 77% rispetto a quelle del 2015. Se poi alla produzione dei tessuti aggiungiamo la confezione e il trasporto degli indumenti da un capo all’altro del mondo, il contributo dell’abbigliamento al cambiamento climatico si rivela ancora più significativo.

Ma l’impatto non si limita alle emissioni. Nel 2015 il settore tessile ha consumato 93 miliardi di m3 (qualcosa come 8 volte il consumo di acqua per irrigazione in Italia), così tanta non solo per il processo industriale ma anche per quella occorrente per le piantagioni di cotone, che ne richiedono molta. Per avere un’idea, per produrre 1 kg di cotone, quello che occorre per fare una T-shirt e un paio di jeans, occorrono 20.000 litri di acqua.

Sempre nell’ipotesi che i paesi emergenti seguano il modello dei paesi sviluppati per quanto riguarda il vestiario, nel 2025 il consumo di acqua aumenterebbe del 20% e si estenderebbe del 7% la superficie agricola destinata alla produzione di cotone.

Come se non bastasse, l’industria tessile, a causa dei trattamenti chimici che i tessuti richiedono, è responsabile per il 20% dell’inquinamento idrico industriale a livello mondiale. Inoltre, anche se le piantagioni di cotone occupano solo il 2,4% delle terre produttive, esse assorbono il 24% e l’11%, rispettivamente, del mercato degli insetticidi e dei pesticidi. Questo inquinamento ha non soltanto effetti negativi locali, sull’ambiente, sugli operai e sui contadini, ma anche sugli oceani. Infatti, l’industria tessile è uno dei principali contributori alla immissione della plastica nei fiumi prima e poi negli oceani, con i conseguenti effetti ambientali e sanitari. È stato stimato che, durante il lavaggio di tessuti di poliestere, nylon o acrilici, annualmente si liberano circa mezzo milione di tonnellate di micro-fibre di plastica all’anno e, se la tendenza non cambia, la quantità accumulatasi negli oceani tra il 2015 e il 2050 potrebbe superare i 22 milioni di tonnellate, con un impatto sulla nostra salute quando mangiamo pesci, molluschi o crostacei che se ne sono inconsapevolmente nutriti, oltre che sull’ecosistema marino.

Infine, non si può ignorare che l’industria tessile e della confezione, che pure crea lavoro nei paesi in via di sviluppo, dove gran parte della produzione è stata delocalizzata negli ultimi anni, ha pure impatti sociali negativi derivanti dallo sfruttamento dei lavoratori (paghe basse e ritmi di lavoro inaccettabili): una specie di moderna schiavitù che include il lavoro minorile.

E fin qui gli effetti diretti. Non meno gravi sono quelli indiretti legati all’accaparramento delle terre (land grabbing) finalizzato alla produzione di cotone in paesi in via di sviluppo, allo scopo di far fronte alla crescente domanda. H&M, per esempio, fa ampio ricorso a cotone proveniente da terre accaparrate nella valle del fiume Omo, in Etiopia, dove centinaia di migliaia di persone vivono di agricoltura, pastorizia e pesca. Le piantagioni stanno portando queste popolazioni alla fame, innescando epidemie, migrazioni, anche verso l’Europa, e conflitti armati (vedi Effetti collaterali della diga sul fiume Omo).

E così scopriamo due cose:

- Lasciarci tentare da un nuovo paio di jeans e una maglietta di cui non abbiamo bisogno non è una azione neutra, perché diamo il nostro sia pur piccolo contributo individuale al cambiamento climatico, alla morte per denutrizione e colera di bambini e adulti in Etiopia e in Kenya, allo spostamento forzato di decine di migliaia di persone, alla intensificazione di guerre locali e, alla fine della catena delle connessioni, al riempimento dei barconi che attraversano il Mediterraneo. Come se non bastasse, contribuiamo all’inquinamento locale nei territori dei paesi in via di sviluppo in cui si trovano le fabbriche tessili, condannando agricoltura e salute, e contribuiamo all’inquinamento degli oceani con le microplastiche, alterando l’ecosistema marino. Già, la moda non è solo un fatto culturale o di costume.

- L’acquisto di un nuovo paio di jeans e una maglietta di cui non abbiamo bisogno ci viene imposto, attraverso la pubblicità che ci induce al consumismo, da multinazionali dell’abbigliamento che per massimizzare i profitti sostengono il “land grabbing”, direttamente o indirettamente, e delocalizzano la produzione nei paesi in via di sviluppo perché lì è più facile sfruttare il lavoratore e si può ignorare l’impatto ambientale.

Per affrontare questa perversa catena di connessioni e spezzarla ci sono due modi. Uno è quello di ridurre tutti gli impatti che la produzione di capi di vestiario comporta, attraverso una trasformazione del sistema produttivo, cioè sostituendo le fibre artificiali con tessuti ottenuti da residui vegetali, utilizzando coloranti naturali, producendo capi di abbigliamento durevoli, ecc.

Questo implica che le corporation, da “cattive” che sono ora, diventino “buone”, mediante l’adozione dei principi dell’economia circolare vera, non quella che H&M, per esempio, sbandiera, andando alla coda del problema (il riciclo) invece che alla testa (il numero di nuove collezioni proposte ogni anno). La cosiddetta “business ethics” non dovrebbe più essere un orpello vuoto da mettere qua e là nel rapporto di sostenibilità annuale per poi investire in pubblicità volta a indurre ad aggiornare continuamente il guardaroba.

L’economia circolare si può applicare, e l’impatto dell’industria dell’abbigliamento si può ridurre significativamente, come il rapporto della Ellen MacArthur Foundation e altri suggeriscono, ma c’è da dubitare che le cattive corporation diventino buone senza leggi e regolamenti che le costringano a farlo, perché diventare buone significa ridurre i profitti.

L’altro modo, che dovrebbe andare in parallelo, è quello di ridurre il numero di capi acquistati, uscendo dalla frenesia della fast fashion.

Ma che succede se non compriamo più jeans, magliette, scarpe, ecc., se non quando sono consunti? Succede che se ne producono di meno, quindi chiudono alcune fabbriche e punti vendita, con le immaginabili conseguenze sull’occupazione e sul PIL. Non c’è alternativa, allora? E invece l’alternativa c’è, ed è la riparazione, anche fantasiosa, e il riuso. Se ri-impariamo ad andare dal sarto per fare riparare un capo di vestiario, abbiamo bisogno di molti sarti, e magari alcuni di loro saranno capaci, come i buoni chef, di “cucinarci” un capo di vestiario che gli amici ci invidieranno, utilizzando il materiale che hanno a disposizione.

Se compriamo solo scarpe riparabili invece che usa-e-getta, possiamo andare dal calzolaio. Allora l’occupazione si sposta dalla produzione alla manutenzione e il denaro, invece di concentrarsi nelle mani di pochi che producono, si distribuisce nelle mani di molti che riparano. Il lavoro viene nobilitato: quello ripetitivo viene lasciato ai robot, quello creativo agli esseri umani.

Facile a dirsi, ma quali sono le connessioni che si attivano a causa di un cambiamento di questo genere? Quale l’impatto sul modello economico, sul ruolo e i valori dell’impresa, sulle leggi, sulla politica, sui rapporti internazionali e altro? Su tutto questo il fronte è aperto.

Pingback: à la mode – Natura e Lavoro

Un po’ in ritardo (per eccessivi impegni da “neo – contadino”) un commento al tuo interessante

intervento sulla industria moda, che può estendersi bene ad altre filiere e sistemi produttivi. (in

particolare agro alimentare, delle costruzioni, dell’energia, ecc, …..)

Condivido l’aspetto analitico sui disastri ambientali e sociali creati dal dis-sistema moda e le

indicazioni per possibili radicali cambiamenti.

Ma a mio avviso è necessaria una analisi più profonda non tanto dei comportamenti quotidiani ma

delle mitologie sociali che li sostengono, imponendo scelte di gusto e cicli d’usa-e-getta.

La moda – come giustamente analizzato da Roland Barthes nel suo fondamentale libro “il sistema

della moda” – è un meccanismo produttivo e culturale che struttura la società di massa,

“meccanismo esemplare dei diversi e numerosi modi in cui essa tende ad inoculare il desiderio alla

gente, diffondendolo e controllandolo a dismisura, sino a confondere deliberatamente ragioni

commerciali e pulsioni sessuali” [Introduzione a R. Barthes, Il senso della moda, Einaudi, Torino,

2006].

L’abbigliamento descritto dai giornali di moda acquista nuove dimensioni in quanto proiezione

dell’immaginario collettivo.

È l’immaginario collettivo, costruito da specialisti del dis-sistema (stilisti, designers, giornalisti di

settore, pubblicitari, scrittori, fotografi, operatori di mass media ecc.…) a servizio dei produttori che

alimenta la liturgia dei consumi del grande numero, liturgia multi scalare e globalizzante (dall’alta

moda ad HM…) celebrata nelle nuove “chiese” della vendita e che ha come “chierichetti

cerimoniali“ molte delle figure professionali sopra accennate.

Per cambiare il dis-sistema è prioritario attivare processi di denaturalizzazione dell’immaginario

collettivo creato come fenomeno sociale dalla società industriale “di massa”.

La destrutturazione dell’immaginario globalizzante potrà dare spazio a nuovi immaginari basati su

sistemi cognitivi socialmente condivisi a partire da buone pratiche nascenti irrobustite da analisi e

progetti del “metabolismi sostenibili del vestire” e da sistemi produttivi territorialmente radicati che

affondino le radici nelle tradizioni innovative delle economie circolari verdi.

In questa direzione oltre a risalire alla costruzione dell’immaginario del dis-sistema moda (testo

classico di Roland Barthes citato) può essere interessante affiancare una rilettura delle teorie dei

consumi per denaturalizzare i comportamenti bulimici “usa-e-getta”. Forse Agnes Heller – uno dei

riferimenti di Enrico Berlinguer che tu hai giustamente citato come precursore dell’economia

“parsimoniosa” – potrebbe essere utile.

Caro Federico, credo che il problema etico legato all’insostenibilità del sistema moda sia evidente e non più procrastinabile. Non è solo il consumismo legato al fast fashion il problema. Credo che la brand awareness e la quotazione delle case di moda in generale sia ancora più grave. La maggior parte delle grande aziende di moda ha investito negli ultimi anni nella delocalizzazione in paesi emergenti, che richiedono volumi di produzione molto alti per rientrare nelle spese di produzione (già questo la dice lunga sulla sostenibilità della merce); inoltre, le aziende stanno tutte investendo in negozi mono-marca, diminuendo ormai la fetta del mercato dei negozi multi-brand. Investire sui negozi mono-marca significa che la maggior parte della merce rimane all’interno dell’azienda stessa e la tracciabilità delle vendite e le politiche di bilancio diventano meno trasparenti nei confronti del pubblico. Le aziende rimangono quindi con un’altissima quota di invenduto (chi compra più a prezzo pieno nei negozi? avete notato che i negozi sono quasi sempre vuoti?) e preferisce bruciare regolarmente gli avanzi di magazzino piuttosto che svendere a stokkisti. I magazzini sono così pieni di merce invenduta (è tutto capitale a bilancio che fa salire la quotazione dell’azienda, anche se si tratta di valori gonfiati perché merce invecchiata e quindi svalutata); quindi, piuttosto che svendere i prodotti e immertterli in circuiti poco controllati, rischiando di svalutare il proprio brand, meglio bruciare tutto! E’ di pochi giorni fa la notizia che Burberry ha letteralmente bruciato “avanzi di magazzino” per oltre 34 milioni di euro (http://it.fashionnetwork.com/news/Burberry-brucia-avanzi-di-magazzino-per-oltre-34-milioni-di-euro,999292.html#.W1SOS9IzY2w); si tratta di prodotti nuovi, di lusso, mai venduti. Chi lavora nel settore ammetterà che è una prassi – di che stupirsi infatti? – non solo delle case del lusso, ma anche del fast fashion come H&M. Dunque, cosa dice il sistema moda? Siamo sicuri che non si possano trovare soluzioni innovative per evitare tutto questo?

Grazie Eugenio, e mi dai lo spunto per aggiungere che la cosa di cui dobbiamo pure preoccuparci, e che è alla base di tutto, è il lavaggio del cervello subito dai consumatori della fast e meno fast fashion, soggetti psicologicamente soggiogati e costretti al continuo aggiornamento del guardaroba e all’acquisto compulsivo.

Un articolo che dimostra in modo inoppugnabile che siamo molto oltre la linea del non ritorno: il fascismo della moda è inarrestabile. Provate a chiedere a un ragazzina di 15 anni o a una elegantissima sciuretta di via della Spiga a Milano per quale ragione compera e indossa jeans lacerati e tagliuzzati sulle ginocchia e qualche volta sulle chiappe. La risposta vi convincerà che non esiste il tessuto culturale per discutere l’alternativa proposta dal bell’articolo.

Bellissimo articolo: è la trasposizione al 2018 di un concetto che Pasolini, già negli anni 70, aveva individuato e chiamato nuovo fascismo. Pasolini attribuiva le colpe di questo nuovo modo di pensare alla rivoluzione delle infrastrutture e la rivoluzione del sistema d’informazioni.

Credo sia ancora così. Lei che ne pensa?

Fabrizio

In effetti gran parte di ciò che ci sembra di scoprire ora – sulle storture del sistema capitalistico nella forma in cui si è evoluto e delle sue conseguenze sull’ambiente naturale e su quello sociale – è stato scoperto e dibattuto negli anni ’70. E allora, pure, furono individuate le possibili soluzioni. A parte i tanti allarmi suonati dal mondo scientifico, mi vengono in mente, a questo proposito, le parole che Enrico Berlinguer pronunciò al Convegno dell’Eliseo il 15 gennaio 1977:

L’austerità non è oggi un mero strumento di politica economica cui si debba ricorrere per superare una difficoltà temporanea, congiunturale, per poter consentire la ripresa e il ripristino dei vecchi meccanismi economici e sociali. Questo è il modo con cui l’austerità viene concepita e presentata dai gruppi dominanti e dalle forze politiche conservatrici. Ma non è cosi per noi. Per noi l’austerità è il mezzo per contrastare alle radici e porre le basi del superamento di un sistema che è entrato in una crisi strutturale e di fondo, non congiunturale, di quel sistema i cui caratteri distintivi sono lo spreco e lo sperpero, l’esaltazione di particolarismi e dell’individualismo più sfrenati, del consumismo più dissennato. L’austerità significa rigore, efficienza, serietà, e significa giustizia; cioè il contrario di tutto ciò che abbiamo conosciuto e pagato finora, e che ci ha portato alla crisi gravissima i cui guasti si accumulano da anni e che oggi sì manifesta in Italia in tutta la sua drammatica portata.

E in suo articolo su Rinascita, nel numero di agosto 1979:

In quegli anni [il dopoguerra, nota mia] ciò che era in gioco, anche agli occhi dei più qualificati rappresentanti della sinistra, era il quanto dello sviluppo. L’obiettivo era quello della ricostruzione, nell’ambito del quale il movimento operaio rivendicava la soddisfazione di elementari esigenze di vita delle masse lavoratrici e popolari. Oggi, da movimenti di massa e d’opinione che interessano milioni di persone, è posto in discussione il significato, il senso stesso dello sviluppo, o, come veniva recentemente osservato, il che cosa produrre, il perché produrre.

Avessimo politici così oggi…

Federico M. Butera